<ポイント>

・種子をつくらず、胞子を使ってなかまを増やす植物がある

・胞子をつくる植物:シダ植物・コケ植物・藻類

・藻類の一部は分裂してなかまを増やす

・種子をつくらず、胞子を使ってなかまを増やす植物がある

・胞子をつくる植物:シダ植物・コケ植物・藻類

・藻類の一部は分裂してなかまを増やす

種子植物以外の植物は、「胞子を使ってなかまを増やす」ものが多いです。

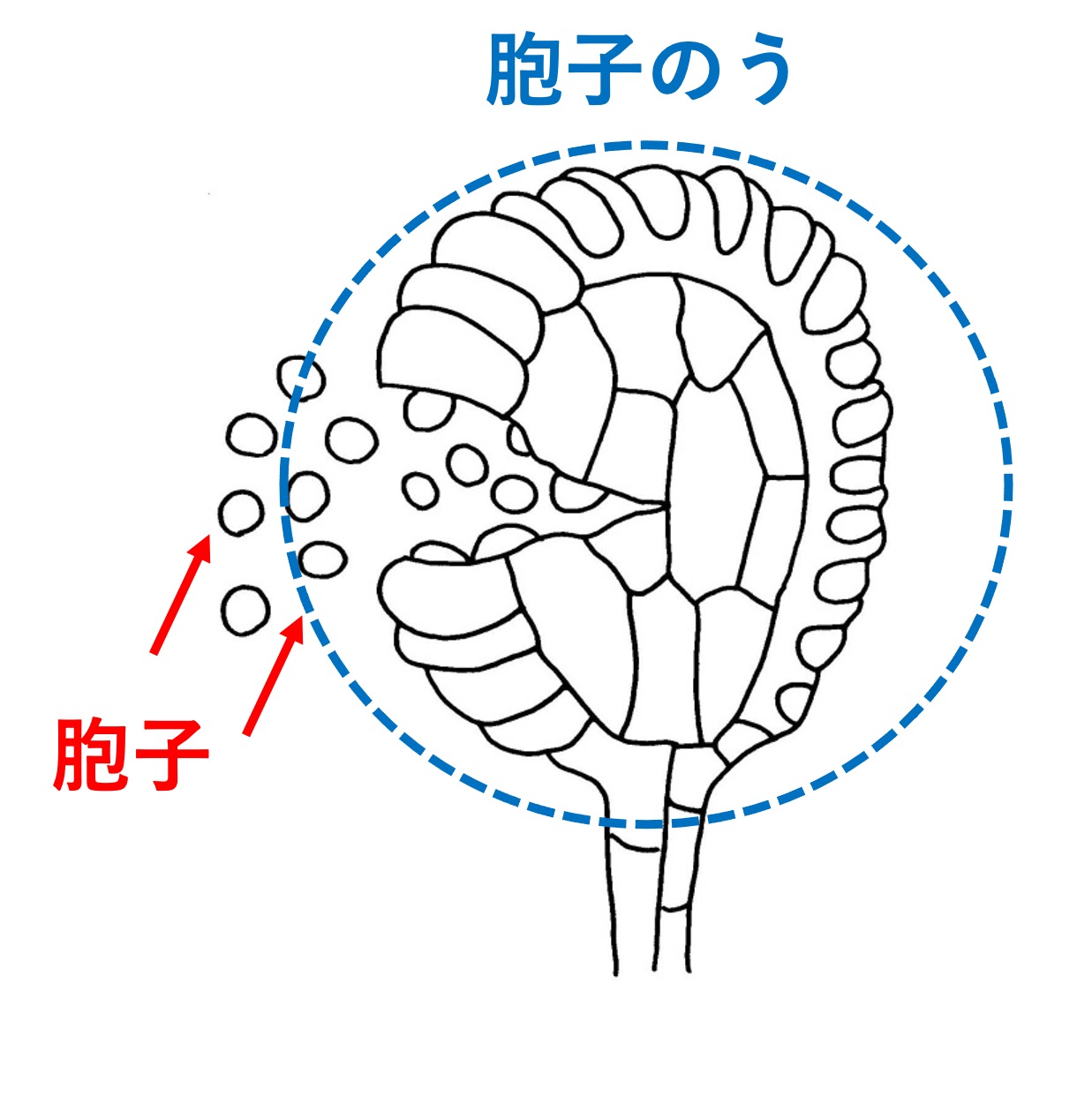

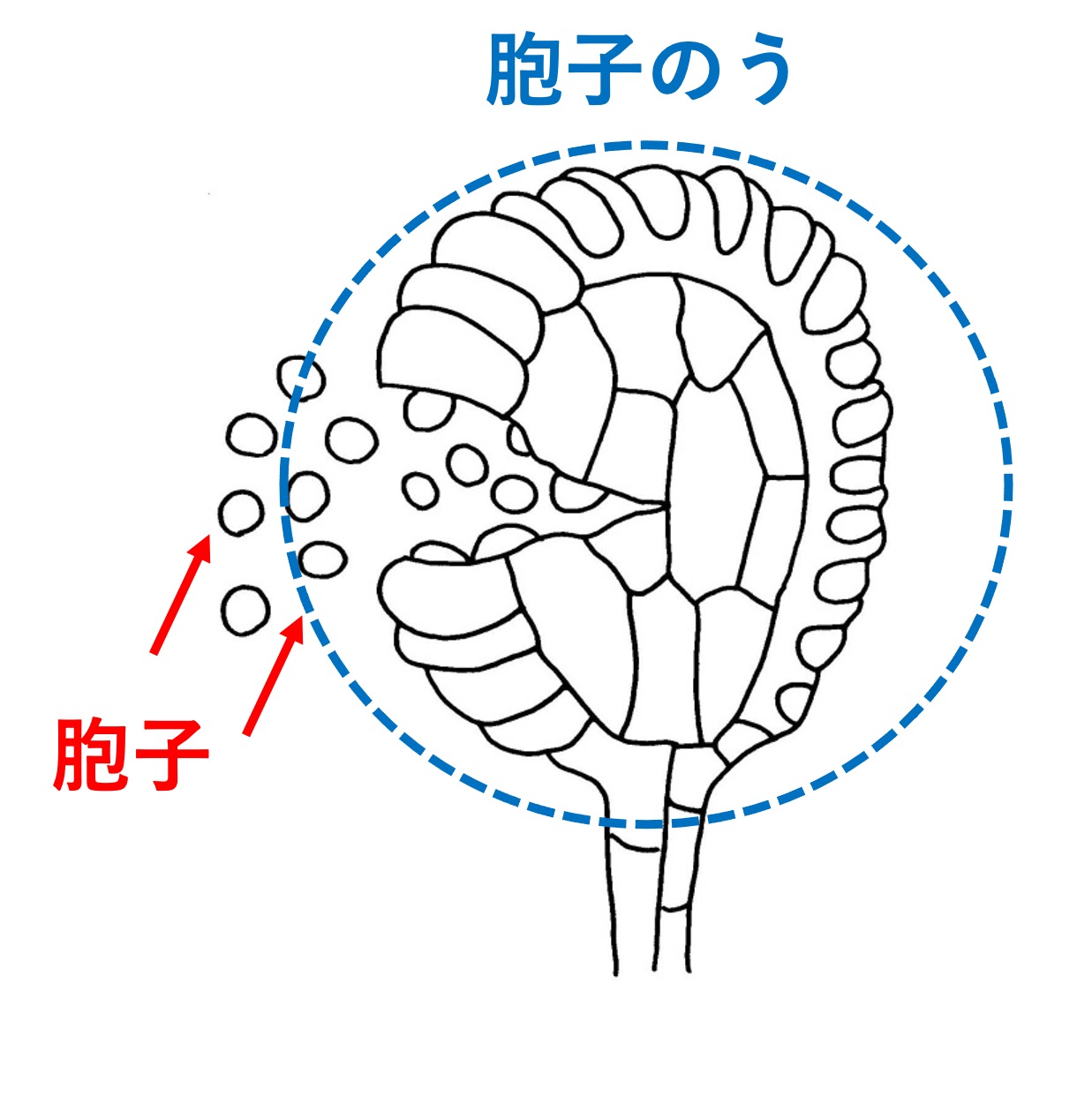

(胞子は種子の代わりになるもので、胞子のうでつくられる)

「胞子を使ってなかまを増やす植物」には、シダ植物・コケ植物・藻類が分類されます。

それらの特徴として、「根・茎・葉の区別がない」ものや、「維菅束がない」ものもあります。

(胞子は種子の代わりになるもので、胞子のうでつくられる)

「胞子を使ってなかまを増やす植物」には、シダ植物・コケ植物・藻類が分類されます。

それらの特徴として、「根・茎・葉の区別がない」ものや、「維菅束がない」ものもあります。

(1)シダ植物

「根・茎・葉の区別はある」が、茎が地下にあるものが多い。(地下茎といいます)

根があって、維菅束もあるので、根から水を吸収します。

種子植物との違いは、胞子を使ってなかまを増やすことです。

(2)コケ植物

「根・茎・葉の区別がない」植物です。(根に見える部分は、仮根といいます)

根・維菅束がないため、「体の表面から水を吸収」します。

胞子を使ってなかまを増やします。

(3)藻類

「根・茎・葉の区別がない」です。(根に見える部分は、仮根といいます)

根・維菅束がないため、「体の表面から水を吸収」します。

ふつう、胞子を使ってなかまを増やしますが、分裂で増えるものもあります。

〔例〕ミカヅキモ・ハネケイソウ など

<補足>

「胞子のう」の「のう」は、漢字で書くと「嚢」で「ふくろ」という意味があります。

(「胆のう」の「のう」も同じ)

「胞子のう」の「のう」は、漢字で書くと「嚢」で「ふくろ」という意味があります。

(「胆のう」の「のう」も同じ)

<まとめ>

・種子をつくらず、胞子を使ってなかまを増やす植物がある

・胞子をつくる植物:シダ植物・コケ植物・藻類

・藻類の一部は分裂してなかまを増やす

・種子をつくらず、胞子を使ってなかまを増やす植物がある

・胞子をつくる植物:シダ植物・コケ植物・藻類

・藻類の一部は分裂してなかまを増やす

| ※ 理解を優先するために、あえて大雑把に書いてある場合があります |

|---|